Juriste passionnée par le numérique, Ève Chiapello œuvre à faire du RGPD un réflexe éthique plus qu’une contrainte. Avec APID, l’entreprise dont elle est cogérante depuis peu, elle milite pour un numérique local, souverain et humain. Rencontre avec une femme droite dans ses bottes, qui parle data, liberté et bon sens avec la même conviction qu’un engagement de terrain.

__

Bonjour Eve, peux-tu te présenter et nous dire quel est ton rôle chez APID ?

Je suis juriste de formation, spécialisée dans la protection des données personnelles et la conformité RGPD. J’ai rejoint APID en juillet dernier, après plusieurs années à accompagner des structures publiques et privées sur ces sujets. C’était une évidence, parce qu’on partageait la même vision : celle d’un numérique éthique, local et responsable.

Chez APID, j’aide les entreprises et les institutions à mieux comprendre la valeur et la fragilité de leurs données. Mon rôle, c’est d’intégrer la protection de la vie privée dans leur quotidien, pas comme une contrainte administrative, mais comme un réflexe éthique. Derrière chaque donnée, il y a une personne, une histoire, une confiance à préserver. Quand une entreprise comprend ça, elle ne “fait pas du RGPD” : elle protège vraiment ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires.

__

Pour ceux qui ne connaissent pas encore APID, comment décrirais-tu l’entreprise ?

APID, c’est une société calédonienne qui aide les entreprises à se transformer sans perdre leur indépendance. On développe, on forme, on sécurise, on conseille. Notre ligne, c’est un numérique responsable : plus local, plus éthique, plus ouvert. On mise beaucoup sur l’open source, sur la souveraineté, sur le partage. Ce qu’on veut éviter, c’est la dépendance à des solutions étrangères qui peuvent du jour au lendemain changer leurs conditions ou accéder à nos données. On accompagne donc les structures pour qu’elles gagnent en autonomie, avec des outils et des pratiques adaptées à leur réalité.

__

Qu’est-ce qui t’a donné envie de te lancer dans ce domaine ?

Je crois que c’est venu d’un mélange de curiosité et de révolte douce. Curiosité, parce que la donnée, c’est fascinant : c’est le reflet de nos vies, de nos choix, de nos habitudes. Et révolte, parce que je me suis rendu compte à quel point elle pouvait être mal utilisée.

Quand tu comprends qu’un simple historique de navigation peut être vendu, ou qu’une appli de santé peut trahir l’intimité d’une femme, tu te dis qu’il faut faire quelque chose. Protéger les données, pour moi, c’est protéger les gens. C’est de la prévention, de la pédagogie et un peu de résistance aussi.

__

Avec APID, comment accompagnes-tu concrètement les entreprises dans leur mise en conformité ? Et quand il s’agit d’accompagner une entreprise, comment tu décides avec qui tu travailles ?

La plupart du temps, on intervient via des appels d’offres. Ce sont souvent des entreprises ou des administrations qui veulent se mettre en conformité et qui nous sollicitent pour ça. Mais on ne fait pas que répondre : parfois, on va aussi frapper aux portes. Quand on repère une structure avec un vrai enjeu ou un risque évident on n’attend pas qu’elle vienne à nous.

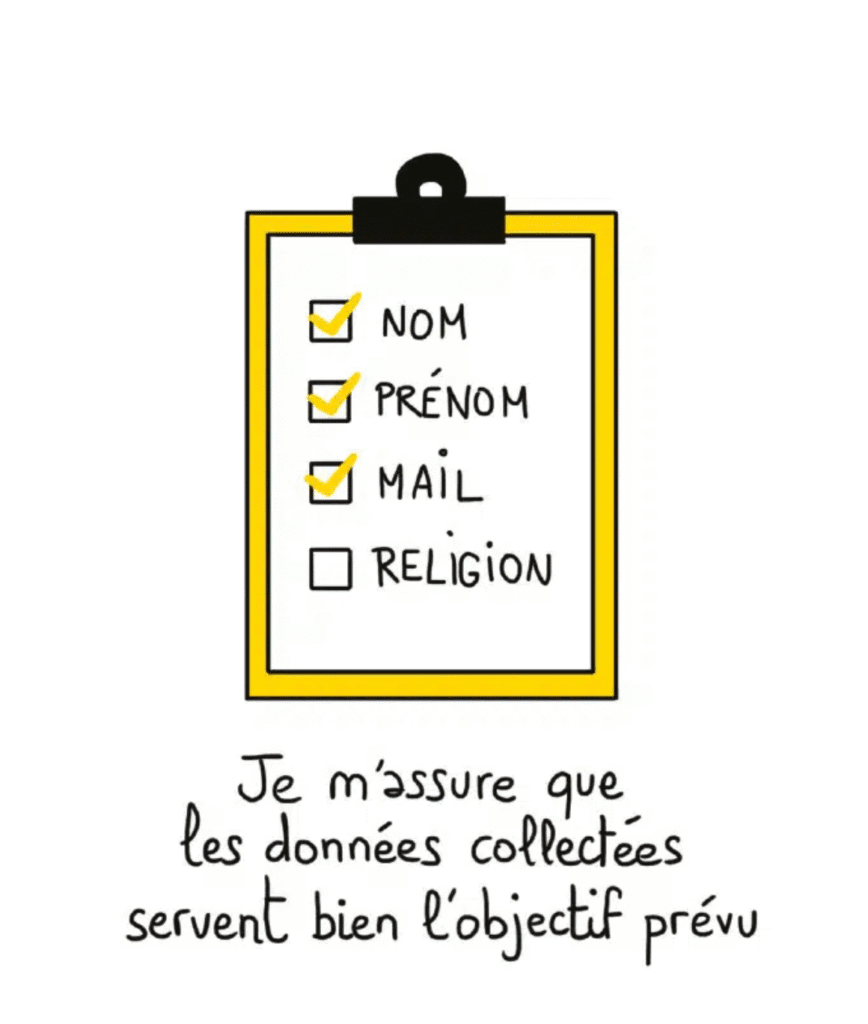

La première étape, c’est toujours le diagnostic. On pose les bases : qui fait quoi, où sont les données, pourquoi elles sont collectées, combien de temps elles sont gardées, est-ce que les personnes sont informées… On dresse une carte du territoire numérique de l’entreprise. Et souvent, rien que là, les gens réalisent l’ampleur du sujet !

Ensuite, on identifie les zones à risque : les RH, le grand classique, les fichiers clients, les sous-traitants, les métiers qui manipulent des données sensibles. On en tire un plan d’action clair, avec des priorités et des échéances réalistes.

__

Et quand il s’agit d’accompagner une entreprise, comment tu décides avec qui tu travailles ?

En fait, tout le monde a des données. Même la plus petite association gère des listes d’adhérents ou des fiches de contact. Mais je cible d’abord les structures les plus exposées : celles avec un service RH important, celles qui traitent de la santé, de la finance ou du social.

Le risque RH, par exemple, c’est le premier levier de tension. Un salarié mécontent peut se servir du RGPD comme arme de contestation. Et puis, il y a les prestataires, souvent oubliés, qui manipulent de la donnée pour d’autres. Ceux-là, je les accompagne pour qu’ils soient prêts, parce qu’un grand compte exige toujours un sous-traitant conforme. C’est une chaîne, et le maillon faible peut tout faire sauter.

Et puis, de manière générale, il y a tout le volet formation. On prend le temps d’expliquer, de démystifier. Parce que, franchement, le RGPD, ce n’est pas un mur, c’est une méthode. Un cadre qui évite les galères, les contentieux, et qui crée surtout de la confiance, à l’intérieur comme à l’extérieur.

__

Et justement, quand tu expliques tout ça sur le terrain, qu’est-ce qui te surprend le plus dans les réactions du public ?

Ce sont rarement des questions, plutôt des certitudes ! (rires) Le fameux « Moi, je n’ai rien à cacher ». Jusqu’à ce qu’on parle des cas réels. Je leur explique que se faire hacker, ce n’est pas juste perdre des fichiers : c’est parfois mettre des vies en danger. Dans les hôpitaux, un blocage de données peut retarder un traitement vital. Aux États-Unis, des inquiétudes grandissent car certaines applications de suivi menstruel pourraient être utilisées pour poursuivre des femmes dans les États ayant restreint l’avortement. Et quand on évoque la possibilité d’un régime autoritaire qui récupère toutes ces données, les gens comprennent. Le RGPD, ce n’est pas de la paperasse : c’est une barrière invisible qui protège la liberté.

__

À force d’en parler, on comprend que la protection des données dépasse le simple cadre du RGPD. Comment tu vois l’enjeu plus large de la souveraineté numérique ?

C’est un sujet énorme, parce qu’on ne parle plus seulement de conformité, mais de maîtrise. Maîtriser ses données, c’est maîtriser son autonomie. Le « Cloud Act » américain, par exemple, autorise les autorités des États-Unis à accéder à n’importe quelle donnée détenue par une entreprise américaine, même si elle est stockée en Europe. Ce n’est pas une théorie : c’est un fait.

Et les États-Unis ne sont pas les seuls. En Chine, on a la surveillance de masse et la notation sociale. En Australie, les lois de sécurité nationale permettent aux autorités d’accéder aux données des entreprises locales. On voit bien que la donnée est devenue une question de pouvoir, pas juste de technologie.

C’est pour ça que je défends des solutions locales et open source, pour que les organisations puissent héberger, comprendre et faire évoluer leurs outils ici, chez nous. Parce qu’au fond, la souveraineté numérique, ce n’est pas qu’une question de serveurs ou de code : c’est une question de liberté collective. Et la donnée, c’est notre bien commun.

__

Selon toi, quelle est la prochaine étape pour le développement du numérique et de la donnée en Nouvelle-Calédonie ?

Je pense qu’on doit franchir le cap de la conscience à l’action. La Calédonie a compris les enjeux, maintenant il faut outiller les acteurs. On a besoin de former, d’héberger localement, de mutualiser les moyens. Il faut aussi repenser la relation à la donnée : arrêter de la voir comme un risque, et la considérer comme une ressource. La donnée, bien utilisée, peut servir à tout : à mieux gérer les infrastructures, à anticiper les besoins, à simplifier la vie des citoyens. Mais ça ne marchera que si on garde la main. Le numérique du futur doit être local, éthique et partagé. Sinon, on devient dépendants — et là, on perd tout.

__

Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune qui veut se lancer dans la data ou la cybersécurité ?

De ne rien lâcher! Si tu as l’envie, fonce. C’est un univers passionnant, en perpétuelle évolution. Il faut de la curiosité, de la rigueur, et un peu de courage aussi, parce que tout va très vite. Mais surtout, garde ton éthique. Dans ce domaine, la confiance est la plus belle compétence que tu puisses cultiver. Sois exigeant avec toi-même, forme-toi, et choisis bien tes batailles. Et si tu es une femme, dis-toi que ta place est là, naturellement, même si on te dit le contraire. Le numérique a besoin de diversité, de sens et de conviction.

__