Rencontrer Laurent Vigliola, c’est partir à la découverte des fonds marins et de l’exceptionnelle bio-diversité présente dans la Mer de Corail. Chercheur écologue à l’IRD, membre de l’UMR « Entropie », Laurent utilise diverses technologies pour ses recherches au quotidien. Intelligence artificielle, ADN environnemental, hydrophones sont autant d’outils nécessaires à la recherche scientifique et donc à la protection des écosystèmes. Rencontre passionnelle avec ce passionné !

__

Bonjour M. Vigliola, vous êtes chercheur à l’IRD Nouméa ; depuis quand êtes-vous sur le territoire et sur quels sujets portent vos recherches ?

Bonjour NeoTech ! Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie en provenance de Floride en 2002 car j’avais été embauché par la CPS pour suivre l’état des pêcheries récifales sur la zone du Pacifique sud. Ce projet m’a permis de plonger dans 17 pays du Pacifique, de la Papouasie à la Polynésie, entouré par une équipe de 12 personnes dont 4 plongeurs « poisson ».

Après avoir passé environ 5 ans à la CPS, fin 2006, j’ai été embauché comme chercheur-fonctionnaire d’État à l’IRD qui m’a poussé à rentrer en métropole pour travailler sur un sujet lié à l’Afrique pendant deux ans. De retour en 2009, j’ai ensuite intégré une équipe de l’IRD pour travailler sur les récifs coralliens.

Je suis écologue et mes recherches portent sur la biodiversité des écosystèmes coralliens et, plus particulièrement, sur les poissons qui y sont présents ; je m’intéresse aussi aux problématiques de disparition, d’érosion et de conservation de la biodiversité à une échelle locale, comme à une échelle plus globale à travers des études collégiales internationales.

__

Pouvez-vous nous présenter globalement les missions de l’IRD Nouméa ?

Elles couvrent un champ de recherche très vaste ! L’IRD est un institut de recherche basé dans des dizaines de pays différents et compte plusieurs centaines de chercheurs dans des domaines variés qui vont des mathématiques, à la biologie par exemple. Globalement, l’IRD réalise des recherches centrées sur le développement, principalement dans les pays du sud. Nous sommes là pour faire de la recherche fondamentale « utile ».

A Nouméa, mon laboratoire s’appelle « Entropie » et travaille sur la zone indopacifique ; c’est une « unité mixte de chercheurs » : la recherche française est actuellement structurée en « UMR » – Unités Mixtes de Recherches – ce qui signifie qu’elles accueillent plusieurs types d’institutions. L’UMR « Entropie » intègre l’IRD, le CNRS, l’IFREMER, l’UNC et l’Université de la Réunion.

__

En quoi les caractéristiques géologiques et environnementales de la Calédonie font d’elle une terre d’une richesse biologique exceptionnelle ?

D’une part, la Nouvelle-Calédonie est située à proximité du « Triangle de Corail », une zone très riche en biodiversité qui se situe entre l’Australie, la Papouasie Nouvelle-Guinée et l’Indonésie. Globalement, la Calédonie a la chance d’être géographiquement positionnée près de ce centre ce qui lui permet par exemple d’abriter de plus nombreuses espèces qu’en Polynésie par exemple. Voici quelques chiffres pour illustrer ce constat : 2327 espèces de poissons sont connues en NC par rapport aux 1301 espèces en Polynésie et aux plus de 3000 espèces en Indonésie.

La Calédonie a également une faible population humaine et donc un degré d’anthropisation – dégradation de l’écosystème marin en lien avec l’impact humain – qui est faible par rapport à d’autres pays ; qui plus est, sa population est principalement regroupée à Nouméa ce qui signifie que les récifs coralliens de la Mer de Corail sont encore en bonne santé et uniques au monde.

Recif Mer de Corail – MissionAmborella © IRD William Robbins

Recif de la Mer de Corail © IRD William Robbins

__

La recherche scientifique s’appuie depuis toujours sur des données. Quel est l’impact de la digitalisation de ces données, en particulier, sur la recherche biologique ?

L’impact est énorme ! La digitalisation permet d’avoir accès à des jeux de données longue distance ; par exemple, dans le cadre d’une récente étude sur l’éco-acoustique, j’avais besoin de connaître la température au kilomètre dans la zone de l’archipel calédonien : j’ai pu télécharger en ligne des données qui sont mesurées tous les jours par satellite et auxquelles on peut avoir accès en quelques clics. C’est une révolution !

L’outil « vidéo » est également plus accessible et abordable financièrement : des caméras d’action sont disponibles sur le marché et produisent de la donnée digitale traitable par ordinateur. Ça change tout… On peut également facilement échanger de la donnée entre collègues partout à travers le globe. D’autre part, la digitalisation a permis la création de banques de données mondiales accessibles à tout un chacun, qu’elles soient en open source ou issues de collaborations entre chercheurs.

__

En quoi l’intelligence artificielle est, ou pourrait-être, un outil pertinent dans les recherches sur la biodiversité ?

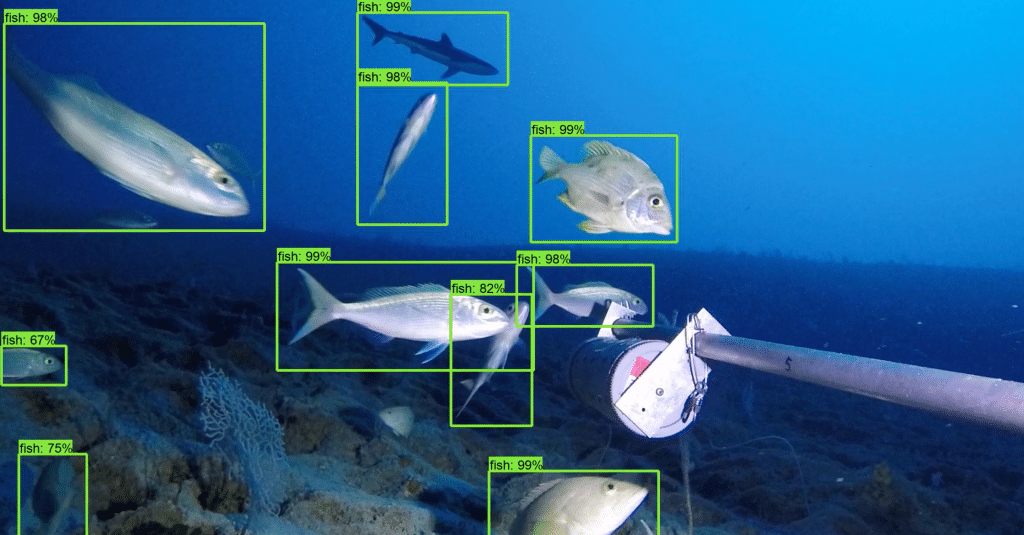

C’est une vaste question ! En tant que biologiste, j’utilise pour l’instant l’intelligence artificielle sur des vidéos sous-marine réalisées lors d’expéditions scientifiques pour mesurer l’abondance et la diversité des poissons présents sur les récifs coralliens. Traditionnellement, nous utilisons une ardoise en plongée sur laquelle nous notons les informations de comptage et, lorsqu’une nouvelle espèce est identifiée, on prend l’appareil photo pour lui tirer le portrait au lieu de la dessiner sur l’ardoise. A la surface, ces précieuses données sont ensuite disponibles quasiment instantanément.

La vidéo, que j’utilise depuis 2010, est utile pour mesurer la biodiversité. Poser une caméra sous l’eau est devenu assez facile, financièrement abordable et permet d’aller à toutes les profondeurs. Seul hic, lorsque la vidéo sort de l’eau, il faut encore la visionner « humainement » pour en extraire les données essentielles. C’est un travail phénoménal ! Imaginez dix stations vidéo qui tournent deux heures chacune par jour : ça fait déjà vingt heures de vidéo à dérusher et analyser ! L’intelligence artificielle apparaît alors comme un outil pertinent pour le traitement de ces images. Grâce à elle, nous gagnons un temps précieux et nous devenons capables de mesurer des choses que l’homme n’est, à l’ordinaire, pas capable de chiffrer…

Prenons l’exemple suivant : comment mesure-t-on l’abondance d’une espèce sur une vidéo ? En visionnant la vidéo, nous sommes capables de chiffrer « à la main » le nombre maximum d’individus observés pour une espèce sur l’écran au même instant et d’obtenir, après un long travail, un indice d’abondance issu finalement d’une seule image de la vidéo. Grâce à une iA qui reconnait automatiquement ladite espèce, on peut compter les individus jusque dans chacune des 25 images par seconde de la vidéo et accéder à des indices complémentaires : nombre moyen d’individus sur l’ensemble des images de la vidéo, rassemblement des espèces en fonction de l’environnement, phénomènes de cooccurrence d’espèces… Nous avons donc accès à des indicateurs de biodiversité bien plus variés. L’iA qui analyse ces vidéos est basée sur du « deeplearning » et du « few shot learning » par exemple ; ce sont des algorithmes qui font partie du domaine de la vision par ordinateur.

A l’IRD Nouméa, nous créons, en ce moment, un groupe de travail dédié à l’intelligence artificielle qui est constitué de scientifiques et de jeunes post-doctorants, comme Sébastien Villon que nous venons de croiser, et qui, pour sa part, est spécialisé dans la vision par ordinateur. Mais le groupe est également composé de mathématiciens et d’autres spécialités scientifiques. De plus, nous disposons d’un multi-GPUs, un supercalculateur à multiples cartes graphiques GPU qui nous permet de traiter ces données. Ces travaux en intelligence artificielle sont réalisés en partenariat public-privé avec le groupe Ginger, notamment l’entreprise Ginger-Soproner basée en Nouvelle-Calédonie et l’entreprise Ginger-Burgeap basée en métropole qui soutiennent les travaux d’un doctorant sur le sujet des nouvelles technologies appliquées à l’étude de la biodiversité, Florian Baletaud.

__

Dans votre travail, quelles sont les technologies que vous utilisez et à quelles fins ?

Dans mon travail quotidien, j’utilise avant tout un ordinateur et des outils de modélisation, par exemple le logiciel « R » gratuit et enrichi par des scientifiques du monde entier. Sur le terrain, pour la collecte de données, j’ai longtemps utilisé un crayon et une ardoise en plongée sous-marine et j’y ajoute aujourd’hui des stéréo-caméras, appâtées ou non. Ce sont des caméras digitales – des « GoPro » pour faire simple – que j’utilise par paires avec 8 degrés d’angle sur une barre en métal conçue par « Quality Boat » : elles permettent de mesurer la taille exacte et la distance des individus par triangularisation. J’ai utilisé cette technologie sur des récifs coralliens aussi bien que sur des fonds meubles du lagon qui représentent 85% de l’écosystème, mais aussi sur les montagnes sous-marines – jusqu’à 1000 mètres de profondeur – et également dans des milieux pélagiques, dans 10 mètres d’eau et rattachée à une bouée. Cette technologie permet de mesurer la biodiversité, quel que soit l’habitat, et ce sur des grandes zones : c’est déjà une révolution en soi ! La donnée est donc standardisée quel que soit l’habitat : cela nous permet de réaliser des comparaisons pertinentes.

Une stereo camera appatée (ancien modèle) © IRD / Philippe Frola

Montage d’une stereo camera de conception Quality Boat © IRD / Robert Myers

J’utilise également l’ADN environnemental ; chaque être vivant perd des cellules : cheveux, cils, peau etc… et c’est la même chose sous l’eau. Techniquement, le principe est simple : on filtre de l’eau pour recenser l’ADN des espèces présentes. En sciences marines, cette technique existe depuis longtemps, notamment sur le plancton, mais chercher des fragments d’ADN de poisson, souvent dégradés, parmi ces échantillons, c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin ! L’enjeu est donc de filtrer de l’eau sans la contaminer par l’ADN humain et d’appliquer les méthodes génétiques pour isoler les fragments d’ADN. Ensuite, on peut identifier les espèces grâce à une banque d’ADN : en ce moment, je collecte des poissons pour enrichir cette base de données. On parle ici de génétique de haut niveau et nous collaborons avec une startup métropolitaine, « SpyGen », qui est spécialisée dans l’analyse d’ADN environnemental rare, la bio-informatique et qui créé de puissants algorithmes pour aller fouiner dans les big datas et extraire les informations qui nous intéressent.

Par ailleurs, nous utilisons la « télémétrie acoustique » pour suivre les mouvements des animaux ; ce dispositif est composé de petites balises acoustiques qui émettent une sorte de code barre sonore permettant au son de bien traverser l’eau et spécifique à chaque individu. Pour les poser, nous attrapons un animal que nous opérons en ouvrant la cavité abdominale où l’on insère cette balise avant de le relâcher. Cette balise émet ensuite un signal toutes les minutes et, lorsqu’il est à proximité d’un hydrophone, entre 300 mètres et 1 km, ce dernier entend le code barre sonore, reconnaît l’animal et enregistre sa présence. Notre réseau d’hydrophones, dont l’autonomie est d’environ un an, est déployé dans l’archipel et permet ainsi d’enregistrer les animaux marqués. Cela nous donne accès à des données sur leurs déplacements quotidiens, leur territoire, leur migration et on peut reconstruire partiellement des trajectoires grâce à ces données « discrètes ». L’iA permet ensuite de traiter des données complexes hétérogènes et de « boucher » ces trous de parcours.

__

Pouvez-vous nous présenter un exemple de cas d’usage issu de l’union de la technologie et de la recherche sur lequel vous avez travaillé ?

L’exemple dont je peux vous parler, c’est notre travail sur le programme « Pristine » qui a montré que les récifs du Parc de la Mer de Corail étaient uniques au monde, qu’il ne restait plus qu’1,5% de récifs de cette qualité sur l’ensemble de la planète et qu’un tiers d’entre eux étaient implantés en Nouvelle-Calédonie . Notre objectif était de mesurer les effets de la pression humaine à travers un critère d’accessibilité – temps de trajet – pour déterminer si les récifs isolés du Parc étaient en bon état. Pour ce faire, il a fallu utiliser les données de tous les « temps de trajet humains » vers les récifs coralliens à travers le monde avant de les envoyer vers un supercalculateur pour les traiter et obtenir une information générale.

Côté « deep learning », c’est à dire « apprentissage profond » en français, nous sommes en train de développer un algorithme capable de reconnaître automatiquement les requins de récif. A travers ce même programme, nous avons pu montrer que la « biodiversité fonctionnelle » était en bon état. Je m’explique : chaque espèce à un rôle à jouer dans un écosystème sous-marin ; par exemple, les herbivores broutent les algues et permettent au corail de pousser. Les fonctions qui disparaissent le plus vite sont les fonctions de grande prédation car ces espèces sont souvent ciblées en premier par la pêche et sont moins nombreuses en quantité que les poissons herbivores. Dans ce contexte, le requin de récif est le symbole de cette grande prédation et nous avons observés des chutes de 90% de sa présence et des différences de comportement notables entre les récifs du grand Nouméa et ceux de Chesterfield par exemple ! Grâce à l’iA, nous pouvons désormais automatiser la récolte de ces données et donc en apprendre plus sur ces aspects. Cela fera d’ailleurs l’objet d’une publication officielle au cours des prochains mois.

Grâce à l’observation « hydrophonique » du programme APEX sur les requins, on a montré récemment qu’au moment de la reproduction des requins de récifs, les mâles étendaient leur territoire et que les aires marines protégées actuelles étaient trop petites pour optimiser leur reproduction. Cela explique pourquoi ils continuent de disparaître alors que nos aires marines sont globalement suffisamment protégées, notamment pour la reproduction des femelles. Autre publication de référence au niveau mondial concernant l’ADN environnemental : après avoir filtré l’eau, nous nous sommes rendu compte qu’un certain nombre d’espèces de requins qu’on ne voyait pas sur les vidéos étaient encore présentes, y compris sur les zones anthropisées, ce qui est une bonne nouvelle. Des espèces qu’on pensait « extirpées », c’est-à-dire éteintes à l’échelle locale, sont en réalité encore présentes dans nos eaux.

__

En quoi la technologie peut-elle représenter un outil efficace pour la protection de l’environnement et la diversité des espèces ? En quoi peut-elle aussi représenter un danger pour les écosystèmes ?

Concernant les dangers, les technologies qui nous utilisons sont « eco-friendly » et j’en profite pour affirmer que les caméras appâtées n’attirent pas les grands requins de très loin ! Elles ne représentent donc pas de danger particulier car le temps de pose est très court et la quantité d’appât faible. L’ADN environnemental nous permet en revanche d’accéder à l’ensemble des espèces, y compris celles qui sont rares, cryptiques – celles invisibles cachée dans les coraux – ou envahissantes.

De plus, cette technologie nous permet de mesurer un grand nombre de facteurs et d’espèces : planctons, poissons, algues, coraux, bactéries etc… Le non-spécialiste en génétique que je suis suppute que d’ici 10 à 20 ans, on pourra identifier toutes les espèces dont l’ADN est présent dans un échantillon d’eau filtrée.

Toutes ces informations et données permettent ensuite d’engranger des connaissances sur les espèces et leur mode de fonctionnement, ainsi que sur le suivi de leurs populations et de leurs habitudes. Ça permet de dresser un état des lieux régulier de la santé des écosystèmes et de prendre les bonnes décisions pour les protéger.

__

Concernant la Nouvelle-Calédonie, quels sont vos constats actuels concernant la biodiversité ?

A travers notre étude sur les aires marines protégées de Nouvelle-Calédonie, on s’est rendu compte que lorsqu’elles étaient situées près des hommes, par exemple à Nouméa, une aire marine protégée à un effet positif : beaucoup plus de diversité et d’abondance en son intérieur qu’à l’extérieur.

Néanmoins, elles sont tellement proches des hommes que ces réserves n’arrivent pas à atteindre des niveaux élevés comme celui des récifs « Pristine » ; à l’inverse, lorsque ces zones sont plus loin de l’activité humaine mais toujours accessibles, les écosystèmes sont encore très sains. On en a conclu que les réserves optimales devraient être construites dans les zones rurales. Ces enseignements ont été confirmés à l’échelle mondiale grâce à l’analyse des données globales et ont alors permis d’impacter les divers gestionnaires de ces zones à travers le globe .

Le programme « Global FinPrint », financé par un milliardaire américain, a permis de poser des caméras à l’échelle mondiale en l’espace de trois ans pour évaluer les populations de requins de récifs à l’échelle de la planète. Les résultats de cette collaboration ont ensuite été repris dans une étude mondiale publiée dans « Nature ». Les données calédoniennes, dont je me suis occupé, font partie de cette étude : c’est grâce à la vidéo et à un travail collaboratif à l’échelle internationale que nous avons pu obtenir ces résultats.

__

Un dernier mot pour nos lecteurs ?

A l’IRD Nouméa, nous développons des programmes pour optimiser l’usage de ces nouvelles technologies et je pense que d’ici 10, 15 ans, ces technologies auront révolutionné la façon dont « on fait de la science » !

__