En Nouvelle-Calédonie, comme dans de nombreuses régions du monde, les langues autochtones sont de moins en moins parlées et se trouvent menacées d’extinction. À l’heure où la transmission de ces langues, et par extension, des cultures qui leur sont intimement liées, ne tient plus qu’à un fil, la question de l’utilisation des nouvelles technologies se pose. Et si le numérique pouvait être l’une des clés pour documenter, transmettre et faire vivre ce patrimoine linguistique ?

C’est le pari de Fabrice Wacalie, enseignant-chercheur en linguistique à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, qui conjugue travail de terrain, recherche académique et création d’outils numériques. Avec la création en 2014 d’un didacticiel en langue drubea puis la présentation cette année tout premier dictionnaire numérique en langue numèè, il nous explique en quoi le numérique peut être un véritable outil d’apprentissage de ces langues traditionnelles. Car oui, chaque clic peut être un pont entre le passé et le futur.

__

Bonjour Fabrice, bienvenue sur NeoTech ! Pour commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer en quelques mots tes travaux de recherche à l’UNC ?

Bonjour, je m’appelle Fabrice Wacalie. Je suis enseignant-chercheur à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, spécialisé en linguistique. Mes travaux portent principalement sur la description morphosyntaxique des langues kanak de Nouvelle-Calédonie, et je m’intéresse également à la littérature océanienne. Je travaille à la prise en compte des langues et culture kanak et océanienne dans le système éducatif calédonien.

Je suis basé à l’INSPE, où je forme les enseignants, notamment ceux en charge des langues et cultures kanak. Dans le cadre de mes recherches, je développe également des outils pédagogiques et numériquesdestinés à l’enseignement de ces langues.

__

Tu as récemment présenté un dictionnaire numérique en nââ numèè ainsi qu’un didacticiel nââ drubéa. Peux-tu nous raconter comment sont nés ces projets, et ce qui a motivé leur création ?

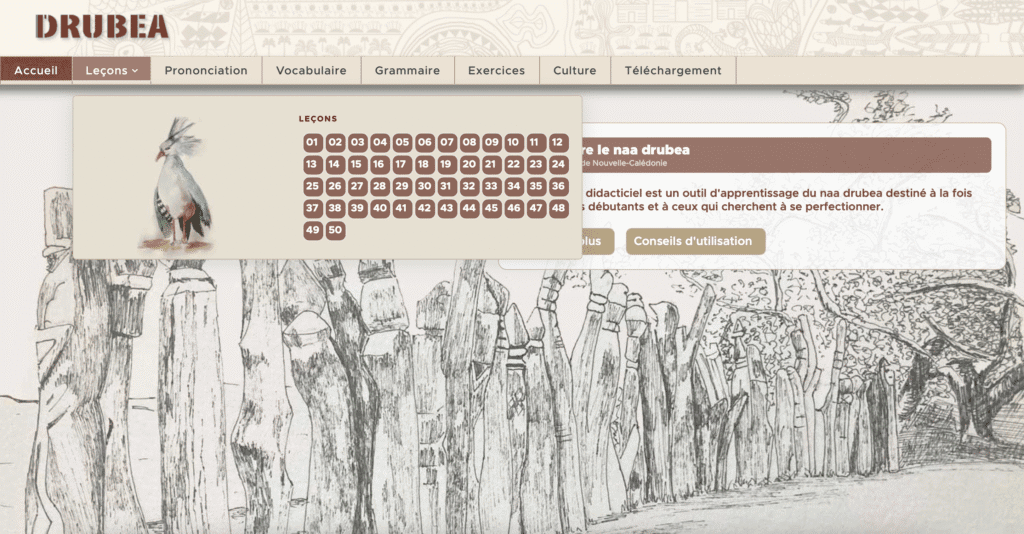

En effet, il y a en réalité deux projets distincts. Le premier est un didacticiel dont nous avons récemment fait la promotion, mais qui est sorti il y a deux ans. Il s’agit d’une méthode d’initiation à la langue drubea disponible sous forme de site internet. Mes collègues Suzie Bearune et Jacques Vernaudon avaient déjà réalisé un premier didacticiel en 2014 en langue nengone. En utilisant la même ossature de site, nous avons mis en valeur les travaux d’un linguiste japonais venu travailler sur le drubea dans les années 1990. Il avait élaboré une méthode d’initiation qui n’avait jamais été publiée. Nous avons donc souhaité la rendre disponible, à la fois en version papier et en version numérique, sous la forme d’un didacticiel en ligne.

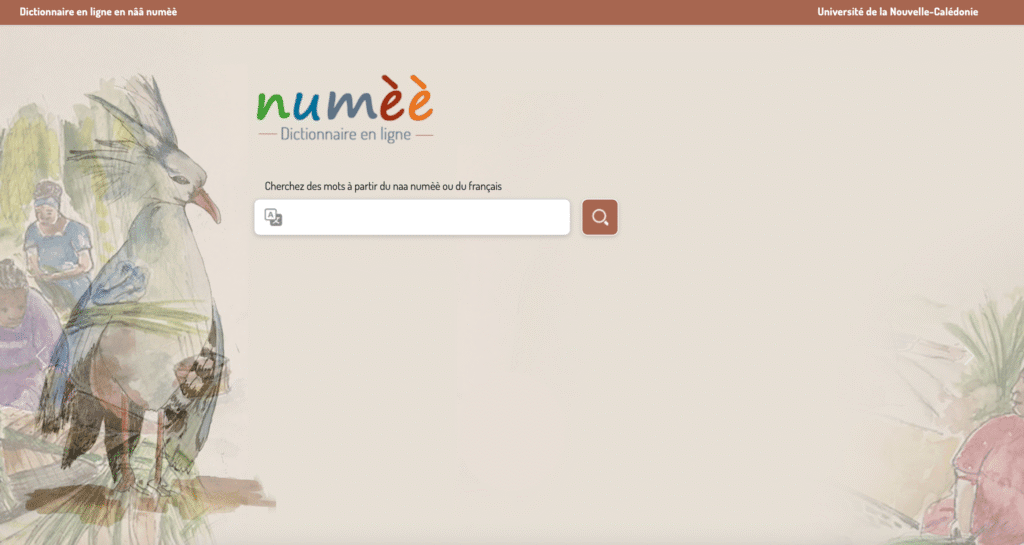

Le second projet est un dictionnaire en ligne de la langue numèè, qui appartient à la même aire coutumière. J’ai réalisé ma thèse de doctorat sur cette langue, en poursuivant les travaux initiés par Jean-Claude Rivière, premier linguiste à s’y intéresser, aujourd’hui décédé. Les données que j’ai collectées pour ma thèse m’ont permis de compléter et d’enrichir ses travaux. Ce travail a abouti à un dictionnaire en ligne, qui vient valoriser et prolonger ses recherches.

__

Comment s’est déroulé le travail de conception de ces outils ? Avec qui as-tu collaboré et quels ont été les principaux défis rencontrés ?

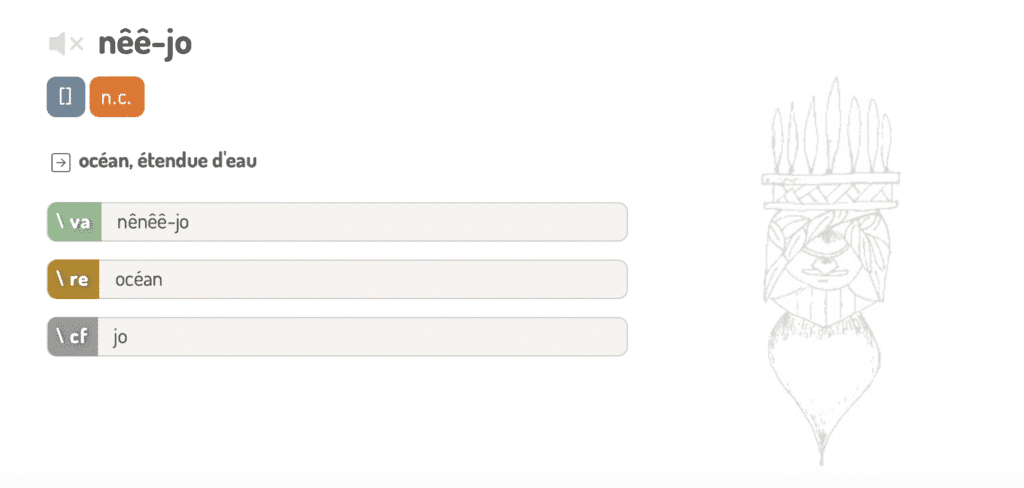

Pour la partie conception du site internet, nous sommes en partenariat avec Globe Design. Lorsqu’ils ont réalisé le premier didacticiel en langue nengone, je n’étais pas encore à l’Université de la Nouvelle-Calédonie, ils ont travaillé notamment avec l’un de mes directeurs de recherche, Jacques Vernaudon, qui est depuis parti en Polynésie française. Lorsque j’ai souhaité publier le dictionnaire, j’ai donc fait appel à ce même prestataire. Pour le dictionnaire, la principale difficulté a concerné la constitution de la base de données. Les fichiers que nous avions reçus étaient essentiellement du texte. Or, pour une mise en ligne, il fallait enrichir ces contenus, ajouter du son, des photos, des illustrations…

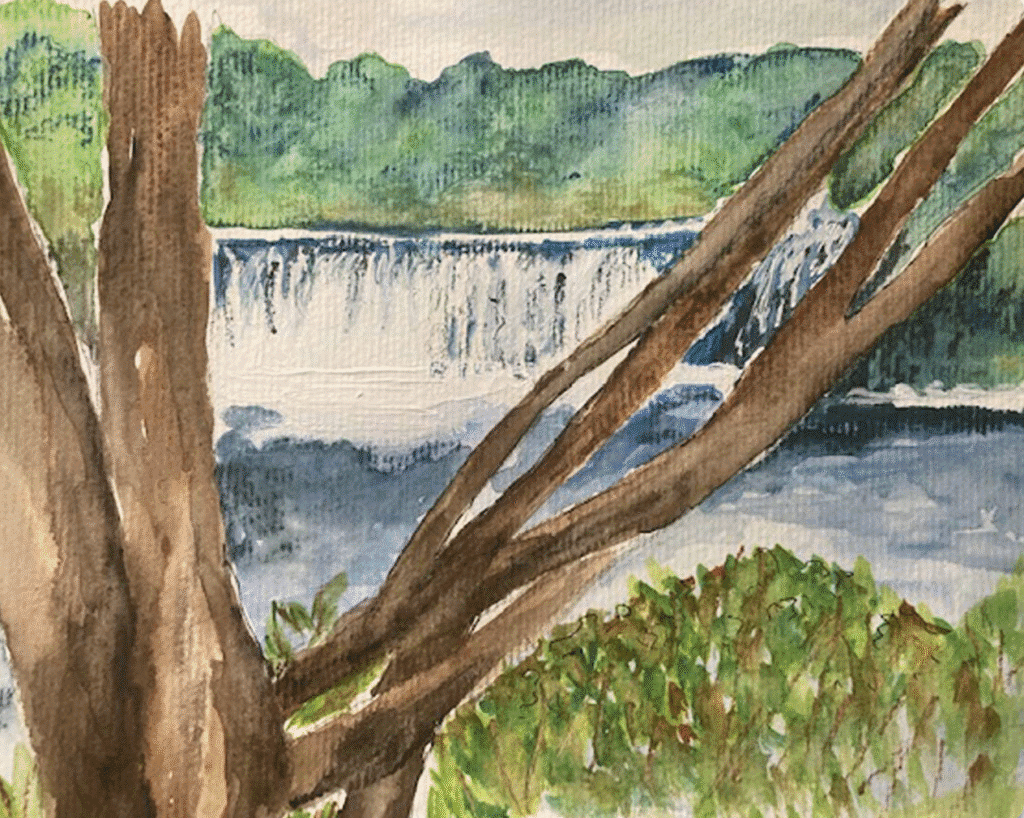

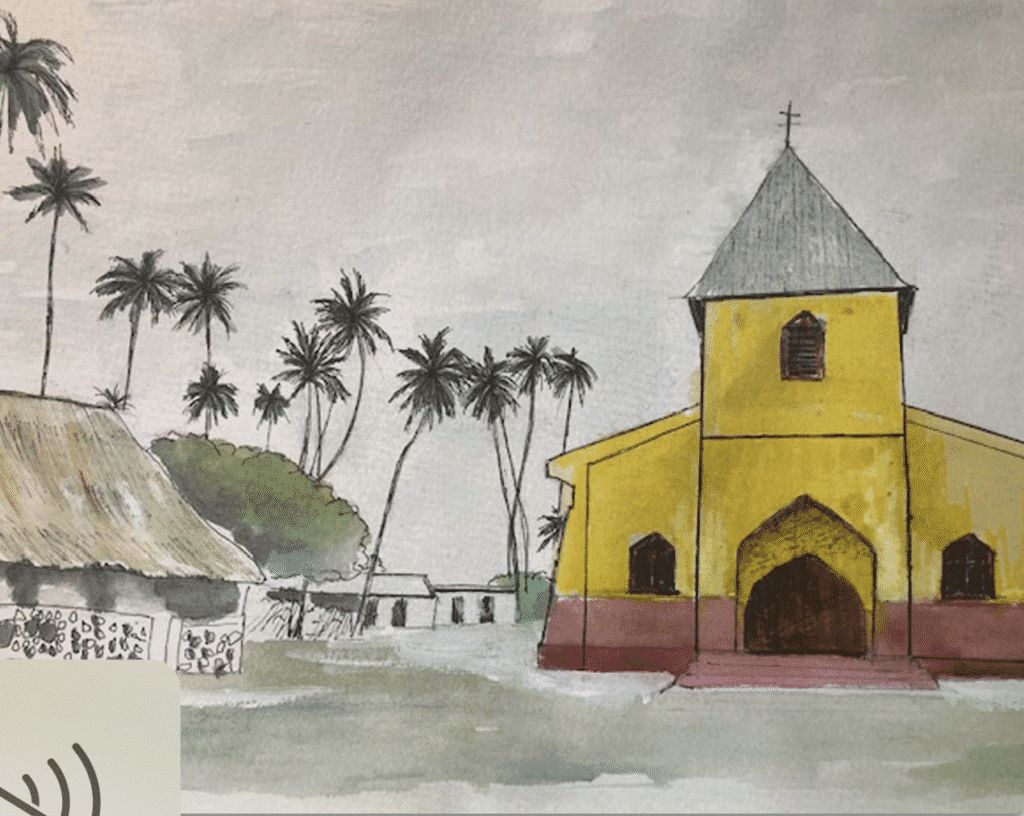

Nous avons donc dû concevoir toute la charte visuelle. Ce n’était pas une difficulté en soi, mais cela a demandé du temps pour rassembler tous ces éléments. Par exemple, pour le dictionnaire en ligne, j’ai dû effectuer deux ou trois allers-retours sur le terrain afin de prendre des photographies destinées à alimenter le site internet.

__

À qui s’adressent ces outils numériques ? Et en quoi le choix du format digital te semble-t-il pertinent pour favoriser leur accès et leur impact ?

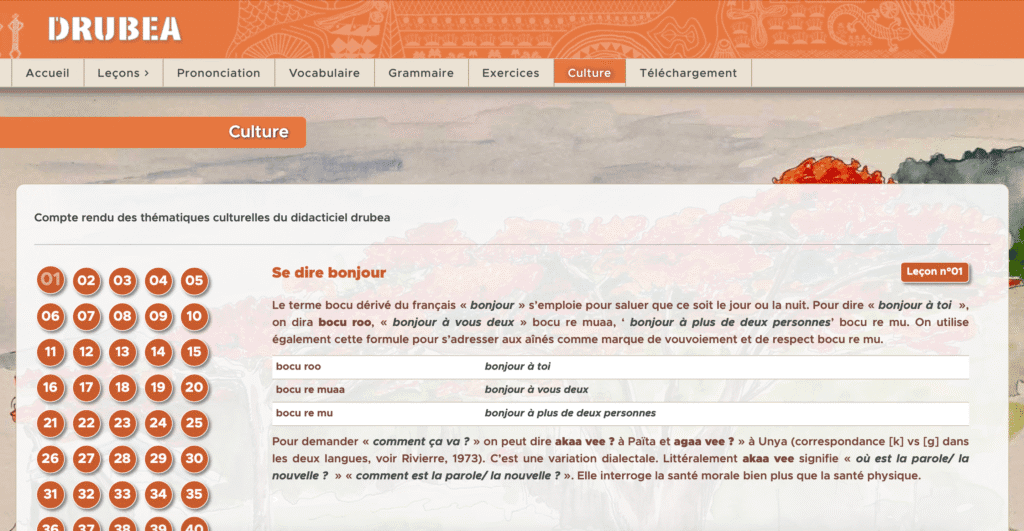

Le didacticiel s’adresse avant tout à des apprenants de niveau débutant. L’idée est de proposer un outil d’auto-apprentissage, accessible à tout moment, afin que chacun puisse apprendre à son rythme. Nous avons voulu que le site soit très intuitif pour que dès qu’un utilisateur y accède, il sache où aller pour suivre les leçons. Le didacticiel nengone comptait vingt-quatre leçons, le second en propose cinquante. Il n’y a pas forcément de progression linéaire : l’apprenant peut choisir librement la leçon qu’il souhaite consulter. Les contenus incluent non seulement des leçons et de la grammaire, mais aussi des exercices interactifs en ligne. Nous avons également ajouté une partie culturelle pour enrichir l’expérience d’apprentissage.

Le didacticiel est donc pensé principalement pour l’auto-apprentissage et s’adresse à un public de non-locuteurs ou de semi-locuteurs, autrement dit à celles et ceux qui débutent dans l’apprentissage de la langue. Le dictionnaire, en revanche, vise plutôt un niveau intermédiaire, c’est-à-dire des personnes ayant déjà une certaine maîtrise et souhaitant compléter leur vocabulaire.

Je crois beaucoup au format numérique pour l’apprentissage des langues. Pour les langues kanak, c’est encore assez nouveau, et nous expérimentons différents outils. Avec le recul des années, nous saurons mieux lesquels fonctionnent. Le dictionnaire en ligne est en soi un test, puisqu’il s’agit du tout premier dictionnaire numérique consacré aux langues kanak. Nous en sommes fiers, même si nous n’avons pas encore assez de recul pour mesurer pleinement l’impact de ce type d’outil.

__

Selon toi, quel rôle peut jouer le numérique dans la sauvegarde et la transmission des langues et cultures kanak aujourd’hui ?

Je pense que nous allons pouvoir, avec le temps, mesurer et apprécier l’impact de ces outils numériques sur la valorisation et la préservation des langues. Nous vivons aujourd’hui un véritable changement d’ère. Jusque-là, la transmission passait par les contes, les chants… autant de formes de littérature orale qui étaient des vecteurs naturels d’apprentissage.

Or, les jeunes générations y ont aujourd’hui moins accès, ce qui rend nécessaire une adaptation de nos modes de transmission, tant linguistiques que culturels. Dans ce contexte, le numérique devient un moyen supplémentaire et précieux pour transmettre les langues et s’assurer qu’elles continuent de vivre et d’être transmises pendant de nombreuses années.

__

Quels autres outils ou formats numériques pourraient être développés à l’avenir pour accompagner cette dynamique de préservation linguistique ?

Il existe aussi des initiatives intéressantes comme des jeux vidéo inspirés de la culture, pas forcément sur les aspects linguistiques, mais c’est déjà encourageant de voir ces types de formats émerger. D’autant plus que les jeunes générations sont particulièrement attirées par ce genre de supports.

La vidéo est également un levier. On a vu, par exemple, l’impact d’un film d’animation comme Vaiana sur la réappropriation culturelle. C’est une voie possible, d’autant que de plus en plus de jeunes se tournent vers ce médium, en y intégrant ce que permettent aujourd’hui les technologies comme l’intelligence artificielle. Cela ouvre des possibilités d’utilisation d’outils modernes pour valoriser des savoirs et des cultures traditionnelles.

Nous travaillons par exemple avec ChatGPT, mais il existe encore des limites comme illustrer fidèlement la population kanak n’est pas encore possible, faute de données spécifiques. Plus nous fournirons de données, plus ces outils pourront proposer des résultats proches de nos réalités. Il y a là un véritable enjeu autour des bases de données des intelligences artificielles, qu’il s’agisse de ChatGPT ou d’autres avec les traditions, les cultures et les langues, pour éviter une certaine forme d’uniformisation. Aujourd’hui, lorsqu’on interroge ChatGPT, les références renvoient encore majoritairement à la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou à la Polynésie, et peu à la Mélanésie ou à la Nouvelle-Calédonie. Mais les progrès sont rapides et je pense que dans quelques mois, nous pourrons disposer de résultats plus conformes à nos références.

__

Quelles sont tes ambitions à long terme pour ces deux outils ? Penses-tu les étendre à d’autres langues kanak ou les faire évoluer vers d’autres formes d’apprentissage ?

Tout à fait. C’est même déjà en cours. Dès la sortie de la première version du dictionnaire, le prestataire était déjà en réflexion pour établir une deuxième version intégrant par exemple, des jeux interactifs directement accessibles sur le site internet. Ce développement est en cours d’élaboration.

Nous avons également un grand intérêt à étendre ce travail sur les vingt-huit langues kanak. Ce dictionnaire est le tout premier à être disponible en ligne mais nous souhaitons, à terme, proposer un dictionnaire pour chacune de ces langues.

__

Pour conclure, un dernier message à transmettre aux lecteurs et aux jeunes générations qui souhaitent s’impliquer dans la valorisation des langues kanak ?

La documentation des langues est essentielle, c’est l’un des critères de leur vitalité, car elle permet aux locuteurs d’accéder facilement à des ressources et outils. Mais la première condition pour qu’une langue vive, c’est de la pratiquer. Mon principal message serait donc d’encourager chacun à parler la langue à la maison, et à profiter des parents et grands-parents pour maintenir cette transmission au sein des foyers.

De notre côté, en tant que chercheurs, nous créons des outils pédagogiques pour soutenir cette pratique. Mon ambition est que ces outils suscitent un véritable intérêt chez les jeunes générations et leur donnent envie de continuer à faire vivre ces langues.

Il y a encore peu de temps, certaines zones comme Yaté n’étaient pas couvertes par le réseau internet. Aujourd’hui, avec l’arrivée de la fibre et une meilleure connectivité, ces outils numériques prennent tout leur sens. On entend souvent dire qu’il faut éviter la surexposition aux écrans, et c’est vrai, mais l’enjeu est de mieux orienter leur usage vers des contenus utiles, notamment pour la préservation des langues.

Le numérique peut ainsi devenir un formidable outil de valorisation culturelle. Dans mon travail, je fais beaucoup de médiation artistique et éducative, et depuis quelque temps, je m’oriente davantage vers les outils numériques, car je vois qu’ils plaisent et captent l’attention des élèves. Il faut vivre avec son temps et mettre la technologie au service de nos langues et de nos cultures.

__